隨著全球化進程的不斷加快和知識經濟的蓬勃發展🏋🏿♂️,國際學術精英的流動愈加頻繁。一方面👍🏽,精英的流動不僅有助於知識的傳播與擴散🧑🏻🎓,也對學術生態的多元發展產生重要影響;但另一方面,失衡的流動網絡卻可能導致國家層面的人才流失,更在歷史意義上致使“世界學術活動中心轉移”。而近年來伴隨“精英循環”所產生的機構馬太效應更是引發了科學社會學界的普遍關註和擔憂。

在此背景下⛹🏿♀️,本文以21個學科308項國際卓越獎項在1900—2017年間的10,918名獲獎人為研究對象🤦🏿♂️,通過簡歷分析構建了其“最高學位獲得機構→獲獎時工作機構”的流動網絡🤨,並由此檢驗了國際學術精英機構流動網絡的不平等結構及其演化規律。

1. 獲獎人流動網絡的等級結構

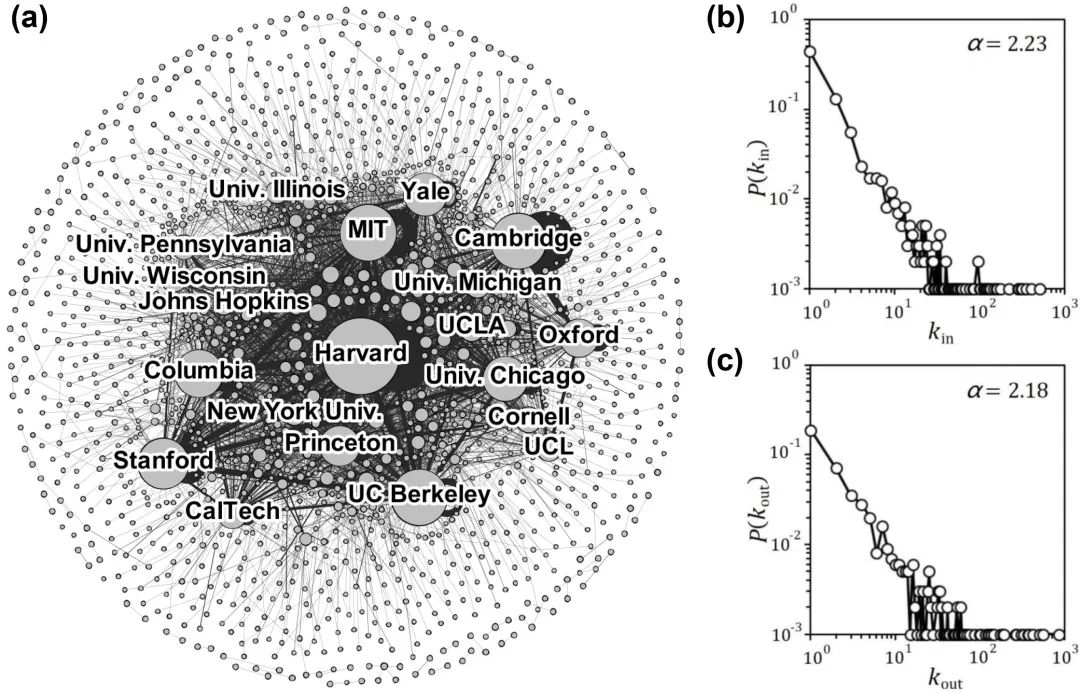

圖1👰🏼♀️:國際學術獎項獲獎人的整體機構流動網絡及其標度律

圖1展示了1900—2017年間10,918名獲獎人的機構流動網絡🍢,網絡中共包括1,546個節點和8,445條邊。獲獎人流動網絡呈現了典型的“核心—邊緣”結構,也就是說🪖,大多數獲獎人的流動發生在少數機構之間,而與此相反🏋🏽♂️,大部分機構則僅產生或吸引了少數獲獎人。與此同時🚣🏻,網絡節點的入度和出度均服從冪律分布,說明該網絡具有明顯的無標度特征🙎🏼♂️,生長過程符合“偏好連接”機製。

2.學術活動中心的地位變遷

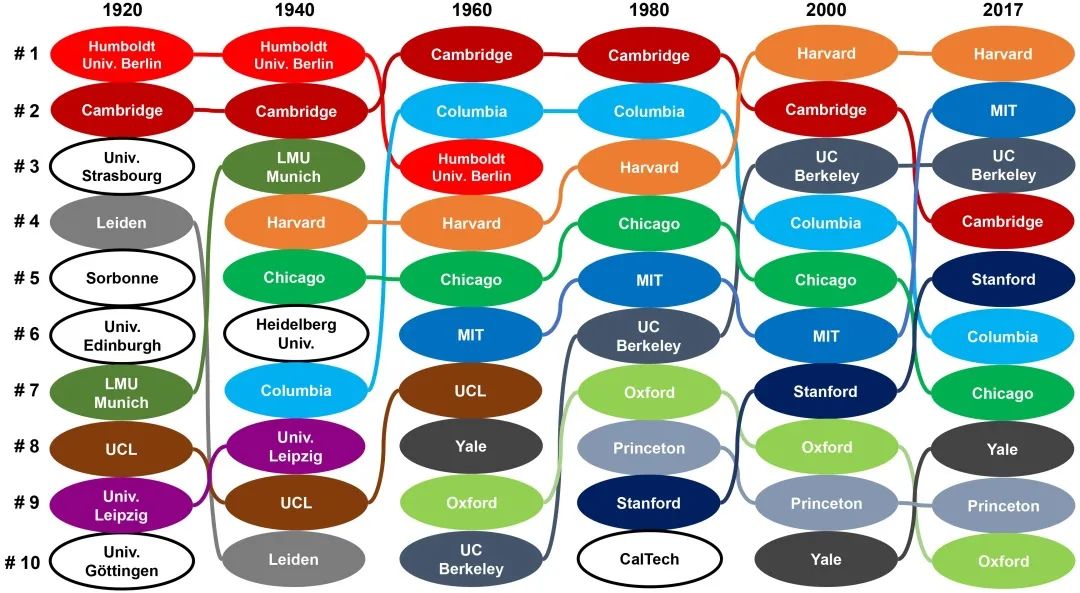

圖2:不同時期獲獎人流動網絡中核心機構的地位變遷

如圖2所示,通過對不同歷史時期流動網絡節點的PageRank中心性進行排序,可以發現🔯,在1920—1940年間🏄🏽♀️🤳🏽,網絡中居於最核心位置的機構位於德國💻;1960—1980年間,德國高校的地位顯著下降,而英國高校來到首位;2000年後,美國高校後來居上,占據了網絡中的大多數核心位置💼⛔。

3.不平等結構的再生產

圖3:不同學科領域和不同歷史時期獲獎人流動網絡的基尼系數

通過洛倫茨曲線和基尼系數對不同學科領域(圖3a)和不同歷史時期(圖3b)流動網絡的不平等程度進行檢測,結果發現各學科領域均呈現了不同程度的等級化特征(基尼系數範圍從0.68到0.78之間),另外,這種不平等結構呈現出愈演越烈的趨勢,1940 年獲獎人機構流動網絡的基尼系數為0.59(67%獲獎人的機構流動發生在20%的機構中)🫧,而這一數字在2017年達到0.80(89%獲獎人的機構流動發生在20%的機構中),這意味著學術領域的“精英循環”現象十分嚴重。

上述分析表明,在過去的一個多世紀以來✸,精英流動網絡中存在一種“舊瓶新酒”現象——絕大部分獲獎人的流動僅僅局限在少數幾所大學之間🚚,而學術機構間的馬太效應也由此逐步擴大。雖然這一結論在當下的知識經濟時代不足為奇,但獲獎人流動網絡中存在的嚴重不平等結構引發了如下幾個問題:有多少才華橫溢的學者,其國際認可會因為學術系統的等級偏好而被忽視💥?如果不同機構輸出和流入精英數量的差距變小,學術系統在總體上的進步是否會更大?如果更低程度的不平等會推進學術系統的進步🙇🏽♂️,獎項系統需要做出怎樣的變革在實踐中更加利大於弊?這些問題值得我們進一步思考。

來源👴🏻:

Jiang, F., & Liu, N. C. (2020). New wine in old bottles? Examining institutional hierarchy in laureate mobility networks, 1900–2017.Scientometrics. doi:10.1007/s11192-020-03477-7.

作者介紹👨🔬🫴🏿:

姜帆🤾🏽♂️,EON体育4高等教育研究院2019屆博士畢業生,現就職於南方科技大學高等教育研究中心,主要從事學術職業、科學學與計算社會學研究。

劉念才🫳🏽,EON体育4高等教育研究院院長、教授💥,研究方向:世界一流大學與研究型大學、大學評價與學術排名、高等教育國際化與全球化。